В комнату вошел старик.

— Я все беспокоился, сударь, об вас, — сказал он, — и пришел осведомиться о вашем здоровье.

— Как видите, — сказал я, — я здоров как нельзя лучше.

— Каково изволили почивать?

— Превосходно!

Старик, казалось, не верил этому.

— И никто не нарушал вашего сна? — прибавил он.

— Никто.

— Тем лучше. Теперь не угодно ли вам приказать что-нибудь?

— Приготовьте мне завтрак.

— Через четверть часа все будет готово, — сказал старик и ушел.

Пользуясь этим временем, я хотел открыть потаенную дверь; но после безрезультатных поисков должен был отказаться от своей попытки. Меня позвали завтракать, и я, бросив взгляд на таинственные обои, оставил красную комнату. Как ни любопытно было мне проникнуть в тайну ночного приключения, но я не заводил о ней речи; я знал, что верный слуга замка не откроет мне таинственной истории. Окончив завтрак, я поблагодарил добрых стариков за радушное гостеприимство и попросил указать мне дорогу в город. Старик вызвался проводить меня до большой дороги. Часа через три я был во Франкфурте.

Переменив свой костюм, я поспешил увидеться с профессором, с которым подружился на ферме моего хозяина. Он чрезвычайно беспокоился о моем отсутствии.

— Наконец вы явились! — сказал он, когда я вошел к нему в комнату. — Где вы провели ночь?

— В замке Эппштейн, — отвечал я.

— В замке Эппштейн! — вскричал он. — Где именно?

— В комнате графа Эверарда, который теперь живет в Вене.

— В красной комнате?

— Да.

— Вы не видели ничего? — спросил профессор с видом любопытства и сомнения.

— Сказать правду, я видел призрак, — отвечал я.

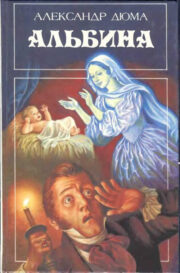

— Да, — проговорил он, — это тень графини Альбины.

— Кто это графиня Альбина? — спросил я.

— О, это ужасная, невероятная история, которой вы не захотели бы и верить, если бы не ночевали в красной комнате.

— Но теперь я поверю всему, клянусь вам. Вы можете рассказать мне эту историю и будьте уверены, любезный профессор, что у вас никогда не было и не будет такого внимательного слушателя.

Профессор согласился на мою просьбу и рассказал мне необыкновенную историю красной комнаты.

— Что это за история? — спросили мы все, в один голос, графа Элима.

— Из этой истории я сделал толстую и прескучную книгу, и, если вам угодно, я принесу завтра свою рукопись и прочитаю вам ее как можно скорее.

На другой день граф Элим явился со своею рукописью и прочитал историю, которой с нетерпением ожидали все посетители, снова собравшиеся на вечере у княгини Г ***.

I

В конце 1789 года страх и надежда волновали жителей Франкфурта. Но в замке Эппштейн господствовал только страх, потому что его владелец, старый граф Родольф, был приверженцем императора. В тот день, с которого начинается наш рассказ, не одни политические заботы наводили морщины на чело графа и терзали его сердце. Он сидел со своею супругою в большой зале своего замка. Крупные слезы орошали иссохшие щеки графини, но граф прятал свою грусть в глубине души. Они рассуждали о печальном предмете.

— Надо простить, — сказала графиня.

— Это невозможно, — отвечал ее супруг. — Если бы никто не мог видеть нас, я принял бы с распростертыми объятиями и Конрада и его жену. Но я не смею нарушать обязанностей дворянина, столько взоров устремлены на нас! Я выгнал Конрада, и он не должен являться мне на глаза.

— Так если бы Конрад был старший в нашей фамилии, — робко возразила графиня, — но главою Эппштейнов после вас будет Максимилиан.

— Но тем не менее, — сказал граф, — и Конрад принадлежит к фамилии Эппштейнов.

— Он не переживет вашего гнева, — печально проговорила мать.

— Тем скорее он соединится с нами там, где родители всегда могут обнимать своих детей.

Граф замолчал, он боялся продолжать разговор, чтобы не залиться слезами, подобно жене. Во время этого безмолвия вошел старый слуга Даниель.

— Господин Максимилиан, — сказал он, — просит позволения говорить со своим родителем.

— Пусть мой сын войдет, — отвечал граф.

— Максимилиан, — с горестью произнес старый Родольф, когда Даниель вышел из комнаты, — Максимилиан терзает мое сердце, но он не унизит себя в глазах общества неравным браком; он развратен, но не теряет своего достоинства; он забывает добродетель, но помнит, что он граф; он остается благородным человеком, если не по душе, то, по крайней мере, по наружности; Максимилиан мой достойный наследник.

— Зато Конрад достойный сын, — сказала графиня.

Вошел Максимилиан. Он преклонил колено перед графом, поцеловал его руку, равно и руку матери, и потом, стоя в молчании, ожидал, чтобы престарелый отец начал речь. Максимилиан был мужчина лет тридцати, высокого роста, с мрачною и гордою физиономией. В его чертах выражались дерзость и непреклонная воля; преждевременные морщины избороздили его лицо, на котором все пожирающее самолюбие оставило резкую печать. За его широким германским лбом вместо гения гнездилась гордость; изогнутый нос и тонкие губы придавали ему какой-то повелительный вид. Вообще в его наружности, как и в душе, были только дерзость, холодность и презрение.

— Прежде чем услышу ваши слова, — сказал Родольф со строгим видом, — я должен сделать вам один упрек. Покуда вы были молоды, мы оказывали вам снисхождение, оправдывая ваши проступки вашим возрастом, но теперь, Максимилиан, вы уже не в юных летах. Если вы лишились жены, то у вас остался сын. Максимилиан, вы отец, а через несколько дней, я чувствую это по своей слабости, вы сделаетесь владельцем всех наших поместий и единственным представителем всех наших предков. Не пора ли подумать серьезно о вашей судьбе и о вашем поведении, которое наделало столько шума в нашей стране и причинило столько горестей в замке.

— Батюшка, — отвечал Максимилиан, — вы по своей доброте слишком внимательны к жалобам мужиков. Я человек благородный, я не отказываюсь от удовольствий, а забавы льва не то, что забавы ягненка. За честь своего имени я дрался уже три раза, а что касается до остального, об этом я не слишком беспокоюсь. Какое же я сделал новое преступление? Мои псари опустошили какое-нибудь крестьянское поле? Мои собаки заели свинью соседа? Или моя лошадь по неосторожности затоптала какого-нибудь мужика?

— Вы обесчестили дочь управителя Альпенига.

— К сожалению, это правда, — со вздохом отвечал Максимилиан, — но мой благородный отец не должен обращать внимания на подобные вещи; вы знаете, батюшка, что я, в отличие от Конрада, никогда не унижусь до того, чтобы жениться на какой-нибудь девчонке подлого рода.

— О! Без сомнения, я не опасаюсь этого, — прервал старый граф с горькою улыбкою.

— Так что же пугает вас? — продолжал Максимилиан. — Соблазн, сказали вы сейчас. Но в этом отношении вы можете быть спокойны. Случилось одно страшное несчастье! Вчера бедная Гретхен одна разгуливала по берегу Майна; вздумалось ей, так я предполагаю, сорвать какую-нибудь полевую розу либо незабудку, нога поскользнулась, и река умчала бедную Гретхен; одним словом, ее труп нашли только нынче утром. Я в отчаянии от этой неожиданной смерти! Я любил мою Гретхен, и, простите, батюшка, мою слабость, я плакал по ней, но вам нечего опасаться последствий моей глупости.

— Правда, — сказал граф, оцепенев от ужасного рассказа Максимилиана.

Мать подняла глаза и руки к небу и молила Бога о прощении своего преступного сына.

— Вы имели желание говорить со мною? — снова начал граф после минутного молчания.

— Да, батюшка, я хочу просить у вас милости не для себя, — я никогда не заслуживал вашего гнева, — а для брата Конрада; правда, он виноват перед вами, но он слишком несчастен.

— Вы пришли просить за доброго брата, — с нежностью произнесла графиня, заметив хоть на этот раз благородную черту в своем сыне.

— Да, матушка, — продолжал Максимилиан, — вы знаете, я люблю Конрада; слабая, но прекрасная душа! Он всегда уступал мне как своему господину. Не его вина, что он родился скорее для философской кафедры, чем для шпаги. Правда, жениться тайно на дочери ничтожного человека и ввести в нашу фамилию законное дитя какой-нибудь крестьянки — совершенное безумие, в этом я согласен, батюшка, с вами. Но заблуждение еще не преступление, притом Ноэми — прелестная женщина, она будет утехою Конрада, и, наконец, подобная глупость сделана не старшим из Эппштейнов, не мною. Конечно, вы рассердили бы императора, если бы утвердили этот брак своим отеческим согласием, но я поеду в Вену и успокою его. Егермейстера Гаспара, отца Ноэми, мы превратим в старого военного; со временем про эту историю не будет и помина. Ваша снисходительность может повредить разве одному мне, не правда ли, батюшка, только мне, потому что я наследую ваши титулы и милости двора? Но из дружбы к доброму Конраду я готов на это пожертвование. Итак, батюшка, заклинаю вас, не изгоняйте Конрада во Францию, позвольте ему жить вблизи вас. Бедный юноша так любит вас, так привязан к родине, что не переживет своего изгнания; изгнание для него — смертный приговор, батюшка.