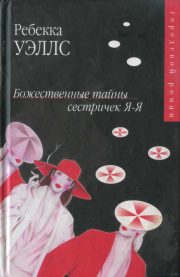

Ребекка Уэллс

Божественные тайны сестричек Я-Я

Тому Шуореру, мужу, помощнику и лучшему другу;

Мэри Хелен Кларк, повивальной бабке этой книги и верной подруге;

Джонатану Долджеру, моему агенту, сохраняющему веру в меня,

и племени я-я во всех его воплощениях.

Мы рождаемся не сразу, но частями. Сначала тело, потом дух… Наши матери терзаются болью нашего физического рождения; мы же сами мучаемся куда дольше: болью духовного роста.

Прощение — вот имя любви, распространенной среди людей, которые плохо умеют любить. Суровая правда заключается в том, что все мы плохо умеем любить. Нам требуется прощать и получать прощение непрерывно — каждый день, каждый час. В этом и заключается великий труд любви среди содружества слабых, из которых состоит семья людская.

Раскрывая так много тайн, мы перестаем верить в непознанное. Но тем не менее вот оно, сидит и спокойно облизывается.

ПРОЛОГ

Сидда снова превратилась в ту прежнюю девочку, затерянную в жарком сердце Луизианы, болотистом мире католических святых и королев вуду. Празднуется День труда, День труда пятьдесят девятого года, на плантации Пекан-Гроув, во время ежегодной папиной голубиной охоты. Пока мужчины потеют и палят из ружей, Виви, неотразимая мать Сидды, вместе с компанией своих подружек из племени я-я играет в бурре, убийственный луизианский покер, в уюте и прохладе кондиционированного жилища. На кухне висит грифельная доска с небрежно накорябанной цитатой из Билли Холидей: «ПЕЙ, КУРИ, В ГОЛОВУ НЕ БЕРИ»[1]. В перерывах леди кормят пти я-я (то есть отпрысков больших я-я) приторно-сладкими пьяными вишнями из холодильника в баре с напитками.

Этой ночью, после гамбо[2] из голубей (крохотные птичьи косточки, плавающие в тарелках хэвилендского фарфора), Сидда ложится спать. И несколько часов спустя с криком просыпается от кошмара. На цыпочках подбирается к той стороне кровати, где спит мать. Она не может пробудить Виви от пропитанного парами бурбона сна, поэтому босиком выходит в душную влажную ночь. Лунный свет ложится на веснушчатые щеки. Она бредет к огромному виргинскому дубу на краю отцовских хлопковых полей и смотрит в небо. В желтом рожке полумесяца сидит Пресвятая Дева с сильными мышцами и милосердным сердцем, болтает своими великолепными ногами, словно луна — ее качели, а небо — переднее крылечко, и машет рукой Сидде, словно только что заметила старую приятельницу.

Сидда стоит в лунном свете и позволяет Пресвятой Деве любить каждый волосок на ее шестилетней головке. Потоки нежности изливаются вниз, с луны, навстречу тем, что поднимаются вверх с земли. И вдруг на какое-то мимолетное сверкающее мгновение Сидда Уокер осознает, что не было минуты, когда она не чувствовала себя любимой.

1

Глумившаяся над детьми мать-чечеточница. Именно так назвали Виви в воскресном приложении к «Нью-Йорк таймс» от 8 марта 1993 года. Страницы раздела «Искусство и досуг» недельной давности валялись на полу, рядом с кроватью, на которой лежала Сидда, закутавшись в одеяло и сунув под подушку радиотелефон.

Поначалу ничто не предвещало грозы. Никому бы в голову не пришло, что театральный критик жаждет крови. Во время интервью Роберта Лиделл казалась такой дружелюбной, лучилась поистине сестринской добротой, и Сидда вдруг почувствовала, что обрела подругу и родственную душу. Как ни крути, а в одной из предыдущих рецензий Роберта уже объявила спектакль «Женщины в лунном сиянии», поставленный Сиддой, «исключительным явлением в американском театре». Тонкая игра удалась: журналистка ненавязчивой болтовней усыпила бдительность Сидды, внушив ей ложное чувство безопасности, заставив развязать язык и выкачав нужные сведения личного характера.

Кокер-спаниель Хьюэлин, видя, что хозяйка лежит неподвижно, ткнулся носом ей под коленку. Всю прошлую неделю Сидде не хотелось видеть никого, кроме собаки. Ни друзей, ни коллег, ни даже своего жениха Коннора Макгилла. Только песика, которого назвала в честь Хьюи Лонга[3].

Несколько минут Сидда рассеянно смотрела на телефон. Ее отношения с матерью никогда не отличались особенной теплотой, но последняя история стала настоящей катастрофой. Неизвестно в какой раз за эту неделю Сидда набрала номер родителей в Пекан-Гроув, но впервые дождалась звонка.

К телефону подошла мать, и, услышав ее голос, Сидда вся сжалась.

— Мама? Это я.

Виви не колеблясь бросила трубку.

Сидда нажала кнопку повторного набора. Виви взяла трубку, но не произнесла ни слова.

— Мама, я знаю, это ты. Пожалуйста, не клади трубку. Мне ужасно жаль, что так вышло. Правда жаль. Я…

— Никакие слова и заверения на меня не подействуют. Я никогда тебя не прощу. Ты для меня умерла. Но сначала ты убила меня. Теперь я убиваю тебя.

Сидда села и попыталась опять:

— Мама, я ничего подобного не имела в виду. Женщина, которая брала интервью…

— Я вычеркнула тебя из завещания. И не удивляйся, если подам на тебя в суд за клевету. На стенах этого дома не осталось ни одной твоей фотографии.

Перед глазами Сидды всплыло красное от гнева лицо матери. И нежно-лиловые сосудики, выделявшиеся под тонкой кожей.

— Мама, пожалуйста. Я не могу указывать «Нью-Йорк таймс». И они мне неподвластны. Ты прочла всю статью? Я сказала: «Моя мать Виви Эббот Уокер — одна из самых очаровательных женщин в мире».

— Очаровательных и ущербных. Ты сказала: «Моя мать Виви Эббот Уокер — одна из самых очаровательных и ущербных женщин в мире. И самых опасных». Тут так и напечатано черным по белому, Сиддали.

— А ты читала ту часть, где говорится, что это тебе я обязана своим творческим даром? Где я признаюсь, что меня всегда вдохновляла мать, дарившая идеи так же щедро, как когда-то добавляла соус табаско в детскую смесь в бутылочках. Репортерша пришла в восторг, когда я описывала, как ты усаживала детей на высокие стулья, ставила тарелочки с кашей, надевала туфельки для степа и танцевала, ухитряясь одновременно нас кормить.

— Лживая маленькая сучонка! Репортерша пришла в восторг, когда ты сказала: «Моя мать придерживалась старой южной школы воспитания, когда истины вбивались ребенку ремнем по голой заднице».

Сидда затаила дыхание.

— Все пришли в восторг, — продолжала Виви, — когда прочли: «Сиддали Уокер, талантливый режиссер-постановщик блестящего спектакля «Женщины в лунном сиянии», в детстве столкнулись с жестокостью взрослых. Забитый ребенок привыкшей глумиться над детьми матери-чечеточницы, она привносит в свою работу редкостное и трогательное равновесие между личной сопричастностью и профессиональной отрешенностью: верный признак гения, преданно служащего музе театра». «Забитый ребенок»? Что за бред! Клеветническое дерьмо, изрыгаемое самым гнусным ребенком на свете!

— Мама, я не хотела обидеть тебя. И не произнесла и четверти из того, что навыдумывала проклятая журналистка. Клянусь, я…

— Ты мерзкая эгоистичная лгунья! Неудивительно, что у тебя не складываются отношения с людьми! Ты ни черта не знаешь о любви. Потому что у тебя душа жестокая! Помоги Боже Коннору Макгиллу! Только такой дурак, как он, отважится жениться на тебе!

Сидда, дрожа, вылезла из постели и подошла к окну своей квартиры на двадцать втором этаже Манхэттен-плаза. С того места, где она стояла, виднелась река Гудзон, напомнившая о Гарнет-Ривер в центральной Луизиане и о темно-красной воде, медленно текущей мимо невысоких берегов.

«Мама, стерва ты этакая! Злобная, мелодраматичная стерва», — подумала она, но когда заговорила, в сдержанном голосе звучала сталь:

— Все, что я сказала, вряд ли можно назвать ложью, мама. Или ты забыла тяжесть ремня в своей ладони?

Тут она услышала, как Виви со свистом втянула в себя воздух. Вместо слов из горла матери вырывалось нечто вроде шипения:

— Моя любовь была наградой, и ты ее предала. Я отобрала эту награду. И вырвала тебя из сердца. Ты изгнана за пределы галактики. Желаю тебе бесконечных угрызений совести.