Сейчас, подъезжая к дому Тинси, Виви вспоминала все это. Как могли полвека пролететь так быстро? Сколько лет прошло незамеченными, невостребованными?

Кусты французской шелковицы росли у кирпичной стены, окружавшей огромный двор Чака и Тинси. Газон густой травы и высокие камелии ограждали круговую подъездную аллею. Все растения были посажены тогда еще молодой Женевьевой.

«Помни о душе Джека Уитмена, — молилась Виви, открывая дверцу машины. — Помни о Ньютоне Жаке Уитмене, которого все мы любили».

Десять минут спустя Виви сидела в патио с бассейном, перебирая в памяти подробности своей долгой дружбы с Тинси. Роскошная жимолость, взобравшаяся на деревянную решетку, лениво нависала над их головами, а вокруг фонтана с русалками в диком великолепии росли белые колокольчики, фуксии и слоновьи уши. Патио было старым, и выложенный кафелем фонтан — тоже, так что создавалось ощущение безупречного равновесия культивированной и дикой природы.

— Эта история с Сиддой и альбомом заставила меня вспомнить о Женевьеве, — сказала Виви.

— Вне всякого сомнения? — спросила Тинси, помолчав.

— Именно, — кивнула Виви, находя утешение в том, что в своих воспоминаниях она не одинока.

Чак, внесший поднос с выпивкой, посмотрел на женщин и попытался поднять им настроение:

— Может, приготовить парочку филе-миньонов?

— Дай нам часок-другой поболтать, bebe, — попросила Тинси, посылая ему воздушный поцелуй.

— Без меня? — обиделся он.

— Да, — улыбнулась Виви. — Без тебя.

— Крикните, если что-то понадобится, мадам, — объявил он с театральным поклоном. — Я в доме… мариную овощи, вот.

Виви и Тинси взяли стаканы и молча уселись. Шипение газонных дождевателей и мягкое плюханье воды, вытекавшей из бассейна, мешались с песней кузнечиков и звоном струек в фонтане. Закатное солнце заливало окружающее красноватым светом.

Поразительно, как слова «вне всякого сомнения» могут заключать в себе столько смысла. Они словно воскрешали долгое угасание Женевьевы: ее неспособность осознать гибель Джека, коротковолновый радиоприемник в спальне, ночные звонки в Белый дом, долгие обсуждения планов встречи солдата дома. Наконец, после войны, последовала катастрофическая поездка во Францию, где, разумеется, никто ничего не знал о ее сыне. Ужас, опустошенность, дезориентация, вытеснение. И годы, которые за этим последовали, годы, когда Женевьева не покидала спальни, ставшей складом лекарств.

— Всего этого нет в альбоме, — коротко бросила Виви. — Маленьких важных подробностей. Личных знаков.

И услышала, как Тинси вздохнула.

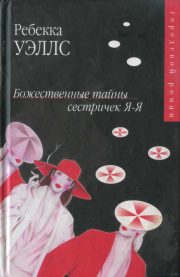

— О, если бы хоть что-то осталось, Тинс, — продолжала Виви. — Его личный знак, ботинки, нарамник святого Иуды. Хоть что-нибудь. Женевьева смирилась бы, будь у нее хоть что-то, чего можно коснуться. Любая крохотная никчемная вещичка, любой дурацкий ненужный предмет. Я послала своей старшей дочери, нашему Великому инквизитору, Божественные секреты племени я-я. Но есть еще столько такого, что я не дала ей. Не могу дать. Не могу дать и себе.

— Не думаю, что у тебя остались чертовы сигареты, но все-таки? Знаю-знаю, мы больше не курим, но нужно же чем-то жестикулировать? — спросила Виви.

Тинси направилась к летней кухне в конце патио, порылась в шкафчике и вернулась с серебряным портсигаром. Виви взяла две сигареты и вручила одну Тинси.

— Закурим? — спросила та.

— А если Чак узнает? — испугалась Виви.

— Он знает, — обронила Тинс.

— Тогда закурим, — решила Виви и подождала, пока Тинси возьмет коробку спичек, лежавшую на стеклянном столике.

— Последнее время, закуривая, я каждый раз молюсь Пресвятой Деве за Каро, — сообщила Тинси.

Виви присмотрелась к подруге. Тинси, как и прежде, оставалась миниатюрной, с модно подстриженными, чуть подкрашенными темными волосами, в которых проглядывало строго отмеренное количество серебра. Сегодня на ней были красные шелковые прямые брюки и длинная черная блуза без рукавов. Крохотные ножки были упрятаны в черно-белые сандалии пятого размера на веревочной подошве. Виви заметила, как солнце лежит пятнами на руках подруги.

— Maman, — произнесла Тинси словно заклинание. — От наших матерей нет спасения. Да я больше и не хочу спасаться.

Переведя взгляд с бассейна на фонтан, Виви подумала: «Может, нам не было предназначено судьбой спастись от наших матерей. Что за чертова пугающая мысль!»

Она представила Женевьеву — в тюрбане, приплясывавшую и напевавшую, пока готовилось этуфе; Женевьеву с ее кейджанским наречием, ее смех, лукавые глаза; Женевьеву, везущую четырех я-я в Марксвилл посмотреть гонки на пирогах, поесть свежеиспеченных пирожных, жареной свинины; приносившую густой черный кофе в половине пятого утра, перед мессой Рыбака; Женевьеву, спасшую ее от ада католического пансиона. Жизнь Виви Уокер без Женевьевы Уитмен была бы совершенно иной.

— Сидда не была бы такой мнительной, знай она Женевьеву, — заметила она.

— Не утешай себя! — усмехнулась Тинси. — Maman навсегда скрылась в каком-то байю в собственном воображении задолго до того, как Сидда увидела свет дня.

Виви молча признала правоту подруги, но все же не могла не жалеть о том, что Сидда не знала эту чудесную женщину. Но почему именно сегодня ее одолевают воспоминания, словно прорвало некую внутреннюю дамбу? Из-за размолвки с Сиддой? Или это возраст?

Продолжая курить, Виви думала о том, как навещала Женевьеву, когда была беременна близнецами. Иногда, в хорошие моменты, я-я проводили целые дни в спальне Женевьевы: Виви, на шестом месяце, с гигантским животом, Тинси — на четвертом, но почти не изменившаяся, Ниси, беременная во второй раз, но уже начавшая набирать вес, и Каро, самая грузная, высокая, сильная и большая как лошадь. Все они, словно выброшенные на берег киты, окружали Женевьеву, перекусывая сандвичами, запивая их «Кровавой Мэри», которые Ширли приносила на подносе. В такие хорошие времена будуар Женевьевы приобретал вид и атмосферу несколько странноватого бистро.

Женевьева лежала на подушках в очередной своей шикарной ночной кофточке. Рядом десять тысяч пузырьков с лекарствами, густые черные волосы тщательно уложены, на ногтях идеальный маникюр. И повсюду фрезии, ее любимые цветы. Она внимательно слушала каждую подробность, каждую деталь беременности я-я и никогда не уставала. Потом, переходя на кейджанское наречие, советовала им домашние средства, о которых узнала, когда росла на байю.

— Чтобы отпугнуть дьявола, повесьте на шею младенцу ожерелье из зубов аллигатора, пусть грызет, пока режутся зубки. Покажите этим тварям, кто тут босс. Еще, когда режутся зубки, натирайте десны крабовым мясом, будут меньше болеть. Всегда помните, — повторяла она будущим матерям, — иногда bebe придется поболеть, чтобы стать здоровым.

В плохие дни лампы в спальне даже не включались. Комната была погружена в темноту. Женевьева не хотела света. Плохие дни длились неделями, иногда месяцами. И, наконец, к матери допускалась одна Тинси.

Как-то, когда Сидде было не больше месяца, Виви заехала показать ее Женевьеве. Это была ее первая поездка после смерти мальчика, и она пыталась преодолеть депрессию. Намеревалась просить Женевьеву быть крестной матерью Сидды.

Каро подвезла Виви и ребенка к Уитменам. На пороге их встретила Ширли:

— Миз Виви, миз Каро, пожалуйста, подождите в гостиной.

К ним спустилась измученная Тинси. Ее раздавшееся тело выглядело волейбольным мячом, засунутым под юбку девочки-подростка.

— Мама сегодня спит. Простите, но ей не слишком хорошо.

— Спит сама или после укола? — спросила Каро.

— После укола, — вздохнула Тинси, поднимая угол одеяльца, чтобы взглянуть на мирно сопевшую Сидду. — За такие ресницы можно все отдать.

— Как у Шепа, — пояснила Виви.

— Малышка, — прошептала Тинси, — вряд ли моя мама может стать твоей крестной.

Она снова прикрыла одеяльцем крохотную головку Сидды так поспешно, словно лишней минуты не могла вынести вида младенца.

— Виви, попроси Каро быть крестной.

— Но почему? — удивилась Виви. — Какая разница, будет Женевьева на крестинах или нет? Я хочу, чтобы она…

— Не спорь со мной, Виви, — перебила Тинси. — Пожалуйста.

— Нельзя хотя бы показать ей Сидду? — настаивала Виви. Но силы Тинси, похоже, были на пределе.