Невероятно, что я открыла Розмари свои самые тайные чувства. Обычно я откровенничаю только с Рут. Но, кажется, Розмари — славная девушка, и с самого дня свадьбы мне хочется подружиться с ней.

Я изо всех сил креплюсь, чтобы не рассказать ей о таинственном незнакомце, которого я встретила, с его незабываемой улыбкой и прекрасными руками. И о том, что в обеденный перерыв я гуляю по магазину, ища с ним встречи и постоянно ловлю себя на том, что думаю о нем. Недавно я шла по первому этажу магазина, и мне показалось, что от какого-то мужчины исходит аромат его духов. Я проследовала за ним до отдела «Рубашек». Но когда поняла, что обозналась, мне было стыдно за собственную глупость. Я рассказала об этом Рут, которая так надрывно хохотала, что я поняла, что это просто безумие. Почему я никак не перестану думать о нем? Как я могла так быстро влюбиться? Может, это все игра света, исходящего от дорогих люстр, или так на меня повлияли роскошные кожаные панели на стенах, или порция мороженого с орехами, которую за ланчем я съела на десерт. Может, это они заставили меня почувствовать себя глупой и слабой, и совсем чуточку распутной. Может быть, это все обстановка — образчик идеальной гостиной, сверкающей столовым серебром, поражающей искусно свернутыми салфетками и дорогим фарфором. Наверное, это гостиная заворожила меня, заставила захотеть, чтобы в моей жизни объявился прекрасный незнакомец, взял меня за руку и увел в светлое будущее. Кажется, я целую жизнь готова прождать, чтобы хотя бы раз испытать подобное волнение. Но мне совсем не хочется рассказывать об этом Розмари; мысли мыслями, но слова всегда звучат как-то глупо.

— Давай закончим наряжать елку, — встаю я и потягиваюсь.

— Лючия?

Я поворачиваюсь к Розмари:

— Да?

— Мне казалось, ты какая-то особенная, не такая, как все. Теперь я вижу, что ты не просто особенная, ты еще и милая девушка.

— Особенная? — смеюсь я и разглядываю свою одежду: вельветовые брюки и старый шерстяной свитер отца.

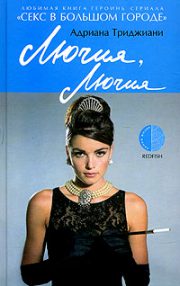

— Ты такая красивая. Волосы всегда блестят. А твоя одежда! Я никогда не видела ничего подобного, разве что в журнале «Шарм». Ты всегда выглядишь изящно и выходишь из дома с таким видом, словно собираешься сделать что-то важное. Я восхищаюсь тобой.

— Розмари, никакая я не особенная. Я швея, поэтому люблю одежду. А еще считаю свою работу искусством. Все просто, — протягиваю я невестке руку и помогаю ей встать.

Папа и Роберто все утро проработали в новой комнате и теперь идут к нам. Они так увлечены разговором друг с другом, что не обращают на нас никакого внимания. Я перебиваю их:

— Папа, Розмари хотела повесить на переднее окно гирлянду. Ты не против?

— Конечно нет, — даже не взглянув на Розмари, говорит папа.

— Тогда скажи ей об этом, — тихо прошу я.

Папа выглядит озадаченным, но прекрасно понимает, о чем я говорю. Он не разговаривает с Розмари с самого дня свадьбы и, сам того не понимая, избегает смотреть ей в глаза. Может, он верит, что если не будет смотреть на нее, то событие, которое кажется ему несчастьем, забудется. Папа мягкий и добрый человек и, несмотря на свою боль, заботится о Розмари как о члене семьи; он штукатурит стены в ее комнате, выкладывает плиткой ее ванную и платит Роберто больше денег за работу в «Гросерии», чтобы тот смог обеспечить будущее Розмари и ребенка. Но он не признает ее. Как и все мужчины, папа не может смириться с мыслью, что сделанного не воротишь.

Папа поворачивается к ней:

— Розмари, можешь повесить гирлянду.

Не иначе как рождественская елка так подействовала на него. Папа, наконец, решился посмотреть на Розмари в первый раз с того самого момента, когда познакомился с ней в церкви Святой Девы Марии из Помпеи. У него получилось даже улыбнуться ей.

Розмари глядит на отца:

— Спасибо, мистер Сартори, — бормочет она и замолкает, глядя в пол.

Папа поворачивается и собирается уходить. Я хватаю его за руку и умоляюще смотрю на него. Он все понимает — мама смотрит на него также, когда хочет напомнить о чем-то, — и повинуется:

— Розмари. Можешь называть меня папой.

Какое-то время все молчат, и папа идет в кухню. Роберто смотрит на меня, на свою жену, потом подходит к Розмари и нежно обнимает ее. Оказывается, даже Роберто, несмотря на свой скверный характер, может быть нежным. Наверное, он понял, что значит быть мужем. Мой брат по-настоящему любит жену, и все мои разговоры с мамой, переживания и молитвы оказываются не напрасны. Между моим братом и его женой существует духовная связь, какая, надеюсь, будет однажды и у меня с каким-нибудь мужчиной. Роберто протягивает Розмари носовой платок, и она вытирает слезы.

Я смотрю на Розмари и думаю: на ее месте могла оказаться я и стояла бы в гостиной Клаудии Де Мартино, умоляя ее разрешить мне на Рождество сделать что-то, к чему я привыкла дома: поставить ясли около очага или свечи на каминную полку. Мне пришлось бы торговаться с ней все Рождество напролет, словно это не праздник, а базар. Она-то уж сделала бы все, чтобы заставить меня почувствовать себя чужой. Какое счастье, что я не вышла замуж и мне не приходится отказываться от наших традиций. Я хочу быть здесь, вместе с моей семьей.

— Где гирлянда, Ро? — спрашивает Роберто.

— Там, — показывая на коробку около елки, говорит Розмари.

— Куда ее повесить? — ласково спрашивает он свою жену.

— Ты уверена, что я хорошо выгляжу? — разглядывая себя в моем трельяже, спрашивает мама.

— Как тебе понравится такое: «Ты выглядишь сногсшибательно»?

Мама и вправду так выглядит. У нее отличная фигура. Она высокая, у нее широкие плечи и потрясающие ноги. Трудно поверить, что ей уже почти пятьдесят. И дело даже не в фигуре; у нее красивое лицо, обворожительная улыбка и черные добрые глаза.

— Спасибо за платье, — говорит она.

Это мы с Рут сделали его, когда не были заняты пошивом роскошных вечерних туалетов для светских дам. Это открытое с расклешенной юбкой и удлиненным изящным силуэтом платье из голубого бархата, совсем по-парижски. Чтобы придать законченность внешнему виду, мама забрала волосы в высокую прическу и приколола крупную брошь с четырьмя сапфирами к своему корсажу.

— От такого платья не отказались бы даже сестры Макгуайр, — вертится она перед зеркалом.

— Возможно, они пригласят тебя подняться на сцену, чтобы продемонстрировать его.

— Сестры выступали по радио, в передаче Кейт Смит.[21] Они были восхитительны.

— Теперь ты с ними лично познакомишься, — стоя перед зеркалом, поправляю я свое платье и добавляю: — Папа с Делмарром ждут нас внизу. Идем.

Мама обнимает меня и смотрит на наше с ней отражение в зеркале:

— Лючия, спасибо тебе за платье. Спасибо за все. Ты всегда умела утешить меня. Ты — моя лучшая подруга.

— Мама, это совсем несложно. Потому что ты тоже моя лучшая подруга.

— Когда я увидела тебя в первый раз, сразу после родов, ты не была такого серо-синего цвета, как твои братья, и твое личико не было сморщенным, как печеное яблоко. Ты была красивой с самого первого вздоха. Кожа была розовой, а около глаз лучились складочки, словно даже во сне ты улыбаешься. Ты была спокойной и ласковой. Уже тогда я понимала, что когда-нибудь ты станешь особенной девушкой.

— О, мама.

Может быть, я и особенная, но почему же тогда мне не везет в любви даже накануне Рождества?

— Нет-нет, правда. Я знала, что ты во всем будешь лучше меня, и я этого желала тебе всем сердцем. Я молилась об этом. И вот ты стала такой.

Я благодарю маму, она берет свою сумочку, и мы уходим. Пока я спускаюсь вслед за ней по лестнице, я раздумываю, как же все-таки крепки узы в нашей семье. Наверное, другим людям может показаться странным то, что я люблю советоваться со своими родителями. Потому что есть семьи, в которых все связи утрачены, где каждый думает только о самом себе. Но нас с братьями воспитали по-другому. Мы привязаны друг к другу. Как знать, возможно, это то особенное, что отличает все семьи с итальянскими корнями, хотя я уверена, что в этом исключительная заслуга моих родителей. Как приятно осознавать, что у тебя есть семья, на которую всегда можно рассчитывать.

Делмарр встает из папиного кресла и присвистывает, заставляя маму краснеть:

— Мистер Сартори, вам повезло, как ни одному другому мужчине в Нью-Йорке.